生态科普③ | 原来,垃圾转运站也可以这么美!

党的二十大报告中多处提到了“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”、“践行绿水青山就是金山银山的理念”、“推进美丽中国建设”、“推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”等新时代生态文明建设的新发展目标,提出了新时代新征程党的使命任务是全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。中国式的现代化强国离不开生态文明建设,离不开人与自然和谐共生的绿色发展。在新时代“双碳”目标的推动下,“生态环保、绿色低碳”的市政基础设施建设是时代的呼声,是贯彻新时代发展理念的必由之路。

城市生活垃圾转运站(简称转运站),是实现城市生活垃圾处理“减量化、资源化、无害化”的重要市政环卫基础设施。转运站的规划与建设,是根据城市社会经济发展水平和需求,因地制宜的提出不同规模、类型和技术要求的转运站建站形式。

近年来,城市土地资源日益紧张,土地开发水平不断提高,生态、环保、绿色、低碳的建设开发理念深入人心。如何高效、环保、节约集约的利用国土空间,科学合理的规划与建设城市生活垃圾转运站呢?这给新时代新征程的发展目标提出了新的技术要求。

在转运站的规划与建设中,“邻避效应”一直是困扰建设工作者的第一头疼问题。如何合理利用规划选址的土地条件,结合场地生态特点,将老百姓排斥的垃圾转运站建设成为老百姓喜闻乐见的“城市公园”呢?这无疑成为了新时代转运站建设工作的新机遇与新挑战。

园林景观式生态环保转运站,或许给出了一条解决问题的通行“绿道”。

转运站的园林景观是指转运站建设的外部表达形式采取现代园林景观设计的技巧和方法,重点突出园林景观天然的“亲人”属性,打破老百姓对垃圾处理市政基础设施“避之唯恐不及”的刻板印象,老百姓都知道垃圾处理设施一定得有,但是又都不想与“她”做“邻居”。

试想:如果这里未来是一座“公园”,老百姓还会那么强烈地排斥吗?

转运站的生态环保是指利用先进、成熟、环保的工艺技术,最大限度的降低垃圾转运处理过程中产生的污染物指标,实现“低负荷”“无异味”“零排放”。转运站的主要功能是对集中收集后的垃圾进行压缩后中转暂存处理,是城市生活垃圾处理的中端环节,不是最终环节。跟垃圾填埋场、垃圾焚烧发电厂等垃圾终端处理设施相比,产生的污染物指标复杂程度要相对简单些,也更容易处理些。

目前,国内外转运站压缩转运工艺主要有“水平直接压缩”和“垂直装箱压缩”两种,且两种压缩工艺均有园林景观式转运站的案例。

壹

武汉鹦鹉洲转运站

截至2022年,武汉市内已建成且正在运行使用的园林景观式生态环保转运站仅一座,位于武汉市武昌区鹦鹉洲长江大桥下(如图1、2、3)。设计转运规模400吨/天,采用垂直压缩工艺,转运站规划用地总面积为5637.5平方米,采用土地复合利用形式建站,地面以下两层,占地面积2110.2平方米,标高-10.5米,地面以上为园林景观式小公园,对周围市民开放。

图1 鹦鹉洲转运站全貌

图2 鹦鹉洲转运站屋顶小公园

图3 鹦鹉洲转运站卸料功能区

贰

武汉水果湖街道转运站

武汉市另一座园林景观式生态环保转运站位于武昌区水果湖街道(图4),目前正在施工中,设计转运规模300吨/天,采用垂直压缩装箱工艺,转运站主体功能区位于地下,主要包括卸料区、压缩区、转运区以及配套的污水处理区、降尘除臭区、中控区等,地面为园林景观公园。

图4 水果湖街道转运站效果图

根据《生活垃圾转运站技术规范》《大气污染物综合排放标准》《污水综合排放标准》等国家规范标准,转运站的污染物控制主要为垃圾卸料时的臭味和垃圾压缩产生的渗沥液。

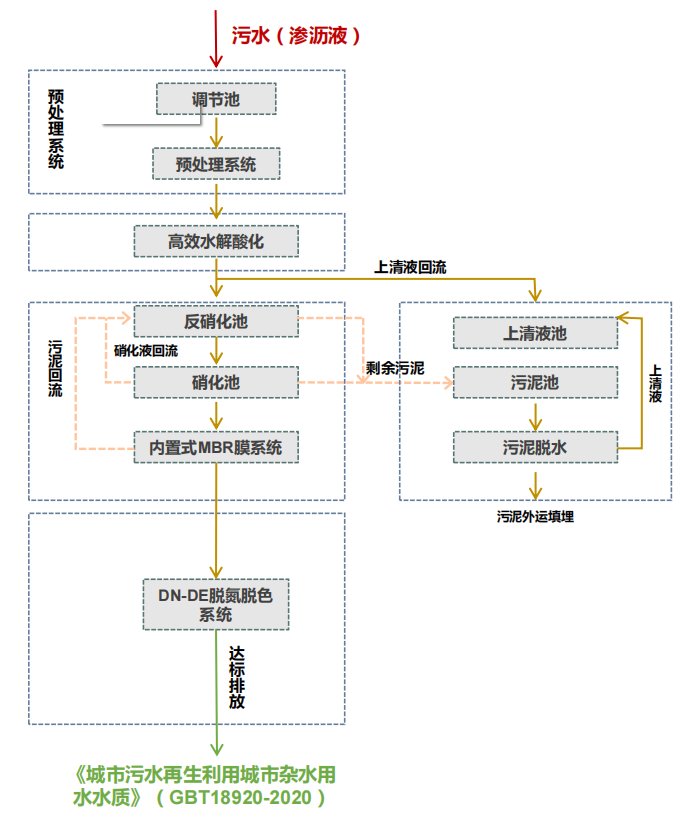

针对空间臭味,转运站配置有专门的全过程端降尘除臭系统(图5、6),例如:植物液空间喷淋系统、离子送新风系统、真空负压抽风系统等。针对渗沥液,转运站设置有专业污水处理区,采用“预处理+生化处理+深度处理”的整体污水处理工艺流程(图7、8),处理后污水指标可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准,并对进出水指标配置水质实时在线监控平台。

图5 空间异味控制系统

图6 离子送新风系统

图7 污水处理工艺流程图

图8 MBR膜处理器系统

+++++++ ++ ++

结束语

在未来环卫基础设施的规划与建设中,关于老百姓关注度极高的垃圾转运站热点,尤其是规划选址、臭味控制、污水处理等突出问题。从技术上采用园林景观式建站的转运站,以园林景观设计作为技术切入点,以点带面多方论证实施,便于老百姓更容易理解和接受,为市政环卫基础设施的顺利推进提供了新思路。

总之,市政环卫基建应结合新时代新发展理念,坚持以人为本,坚持问题导向,积极应用新技术,找准建设过程中的技术切入点、薄弱点和敏感点,有效解决与老百姓切身利益紧密相关的难点、痛点。作为生态设计先锋,我们必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度创新发展思路,全力助力推动绿色发展、推进美丽中国建设。

++ + ++

素 材:建筑与环境分院

撰 稿:余俊刚

编 辑:刘 黎

审 核:陈 玲